走过潮州牌坊街,真正望见那座桥,倒不是一眼的事。先得从那广济楼的门洞里钻出来。

好巍峨的一座门楼,压着江岸,也仿佛压着人的眉睫;暗沉沉的砖,沉甸甸的瓦,是久历风霜的人才有的那种沉默。

广济桥牌楼三个泥金的大字——“广济桥”,偏又亮得灼眼。它不仅仅是名字,更是一句长达八百五十年的承诺——“广济百粤之民”。

这座桥的传奇,始于南宋乾道七年(公元1171年),彼时江水凶险,“舟楫覆溺者无虚日”,知州曾汪怀着一份悲悯与开创的勇气,首创“造舟为梁”,以八十六只木船连成了第一道飞虹,初名“康济”。谁能想到,这最初的浮桥,竟开启了此后三百年间,二十余任地方官与无数潮州百姓的接力修筑。从“康济”到“济川”,再到明宣德年间知府王源大修后定名的“广济”,每一次易名,都是这座桥向更宏伟、更坚固形态的一次进化。直至明代,它终于形成了那闻名天下的格局:东西两段为二十四座石墩托起的梁桥,中间以十八只梭船串联为浮桥。这“梁舟结合”的奇思,让它成为一座可开可合的桥——日间连通两岸,入夜或汛期则开启浮桥,通航泄洪。

著名桥梁专家茅以升先生誉之为“世界上最早的启闭式桥梁”。它与河北赵州桥、泉州洛阳桥、北京卢沟桥并称为“中国四大古桥”。而它在民间,还有一个更富仙气的名字——“湘子桥”,源于八仙之一韩湘子助韩愈建桥的美丽传说,仙凡合力,正暗合了这桥现实建造中“人定胜天”的壮阔诗篇。

就在这明与暗、轻与重的交界处,我的目光滑了过去,于是,它便整个儿地摊开在眼前了。

好一条韩江!水是出奇的清澈,静静地由北向南淌。江面极阔,水汽便蒸腾上来,迷迷蒙蒙的,将远处黛青的山影也洇得淡了,软了,化在空里。就在这苍茫的水汽之上,它横卧着——广济桥。

第一眼望去,竟不觉得是桥,倒像谁将一段精致的街市、一片玲珑的楼台,失手遗落在这浩浩江心。石墩子是厚重的,稳稳地吃进水里,托起一连串的亭阁,飞檐翘角,廊腰缦回,朱漆的柱子,青灰的瓦,在水光云影里,有些恍惚,又有些真切。中间偏又断开长长一截,不是石头,也不是木头,而是一列舟船,用粗大的铁链拴着,随着水波,悠悠地,懒懒地,浮在那儿。这便是所谓的“舟锁长桥”了。

一端是坚硬的、永恒的石头世界,另一端是柔软的、随波浮沉的舟楫世界,竟这样毫无芥蒂地连在一处。一边是定,是千年不动的执拗;一边是流,是时刻在变的顺应。乾坤一线,竟真的在这一座桥上浮了出来。

脚下的条石被无数鞋履磨得温润了,泛着一种哑光的、细腻的灰白。我踏上去,心里那点市廛的烦嚣,仿佛也被这石头的凉意镇住,沉静下来。桥上的风与岸上的不同,挟着水汽,湿漉漉、凉丝丝的,从亭阁的廊柱间穿过来,又带着梁木微朽的、淡淡的苦味。游人如织,语声却不高,大约都被这桥的阵势摄住了。

“涵清”“揽秀” 二亭,便在这入口处静静地候着,像两位清癯的旧家子弟,虽不言语,气度却在。匾额上的字,漆有些老旧了,风骨却愈发显得瘦硬。

未及细品,“凌霄”阁又当道而立。这名字起得霸气,人走进去,阁却不高,只是那向上的檐角,尖尖地、奋力地指着天空,仿佛真要将人凌空提去似的。

从阁的窗洞望出去,韩江对岸的笔架山,三峰并立,在天边勾出淡淡的、起伏的墨痕。那句“一塔云边作笔,三峰桥畔摇空”,此刻读来,便不是诗,而是眼前实实在在的画了。

一路行去,便跌进了一个亭阁的名字里。这些名字,一个个,都像是从旧诗词里直接剪下来的片羽,带着想象与期盼的重量。“奇观” 二字,干脆直接,道尽了造桥者与后来观者的心声,在这里,一切的形容似乎都成了多余。

“登瀛”阁,让人想起海上虚无的仙山,匾下的对联,“凤台蔼隔三千界,鳄浦波分廿四洲”,将此地与渺远的仙境、与韩江(古称鳄溪)的地理分野勾连起来,桥似乎成了一道界限,从此界到彼界,从凡尘到渺远。

最惹人遐思的是“得月”与“朝仙” 二阁。得月,是实的,夜里来此,看水中月碎成千万片银鳞,该是怎样的清绝?朝仙,却是虚的,是心底一点浪漫的妄念。

那楹联更妙,“沧海月明吹笛去,瀛洲景美赋诗来”,一“去”一“来”,时空仿佛在此打通,人可以吹着笛子遁入盛唐的月色,也可以从缥缈的瀛洲携一首好诗归来。桥,竟成了时光与幻梦的渡口。

“乘驷” 是迅疾的,“飞跃” 是昂扬的,“涨碧” 是水光的潋滟,“騎虹” 是身姿的飘逸,“涉川” 是渡水的慨然……每一个名字,都是一重境界,一次邀请。

走得乏了,在“涨碧”阁边小立,看脚下江水汤汤,远处峰峦低伏,让出一轮尚未到时的、想象中的明月,那一刻,真觉“峰低山让月,身小水亲”这十个字,不是写出来的,是从这景致里自己生长出来的。

---

正沉湎于这名字与光影交织的廊庑世界,脚下坚实的感觉忽地变了。一阵轻微的、有节奏的晃动,从足底传来,带着一种空旷的回响。我这才惊觉,已走到石亭的尽头。眼前豁然开朗,那传说中“十八梭船廿四洲”的“梭船”,真真切切地横在面前。

这不是江南小河上那种玲珑的画舫,而是笨拙的、实在的、带些蛮力的平底木船。船身阔大,漆色早已被风雨江水咬噬殆尽,露出木头本色的苍白与深褐的纹理,像老人手背上粗粝的筋脉。

它们一艘连着一艘,被碗口粗的铁链串着,并非密密地挨着,中间留着些缝隙,可以看见底下黄浊的江水,汩汩地流过去。铁链绷得并不十分紧,于是这浮桥便有了生命,随着江水的呼吸,缓缓地、懒洋洋地起伏。人走上去,那起伏便成了清晰的波浪感,从脚心传上来,酥酥的,麻麻的,教人不由得放轻了步子,屏住了呼吸。

四周没了亭阁的荫蔽,天光水色便毫无遮拦地泼洒下来。风更劲了,带着江心特有的、微腥的水汽,呼呼地灌满衣袖。

脚下的木板,被无数双脚底板磨得油亮,缝隙里嵌着干涸的泥痕与水渍。偶尔有挑着担子的本地人,步履稳当地从对面走来,扁担随着步伐和桥的晃动,悠悠地颤着,吱呀作响,与铁链摩擦的“嘎吱”声、江水拍打船帮的“噗噗”声,混成一曲浑朴的、属于这座桥的韵律。

站在这浮桥中央,回望来处,那一片朱甍碧瓦的亭台楼阁,竟像海市蜃楼一般,悬浮在烟波之上,庄严中透出些虚幻。

前望对岸,亦是亭阁绵延,却隔着这一段动荡的空白。人在此刻,才真切地感到自己是“渡江”,是悬在天地水流之间,那份安稳的凭依,竟维系于这十几艘随波起伏的旧木船与几根沉默的铁索。这份惊险与奇巧,怕是石桥的万般稳重也给不了的体验。然而,这恰恰是古人的大智慧所在——他们深知韩江“雨积江涨,则波急而岸远”的凶险,于是不强求“一桥飞架”,而是留下这灵动的缺口,让自然之力有宣泄的通道,也让巨舶有了通航的孔道。每日下午,浮桥会准时开启,那“过河拆桥”的奇观,是这座古桥与现代社会仍在进行的神奇对话。

---

踏上对岸的石梁,心方才落回实处。迎面便是“右同楼阁”与“济川牌楼”,又是一番气象。

正走着,两亭之间,一座石坊孑然立于道中,并不高大,却自有一种沉静的力量,将匆匆的脚步拦住。坊上刻着四个大字:“民不能忘”。

石是普通的青石,已被岁月风雨磨去了棱角,字迹却深入石骨,笔画间透着股倔强的劲儿。

我伸手,指尖触到那凹陷的刻痕,粗粝,冰凉。道光年间……那是近两百年前的旧事了。连年的洪水,冲垮了石墩,卷走了牛羊,想必也吞噬了不少人家的生计与盼望。那时的韩江,面目定比今日狰狞百倍。太守刘浔,分司吴均,这两个名字对于我,对于多数游人,不过是两个陌生的符号。史书上不会有他们太多的笔墨,他们或许也只是寻常的官吏。但在那个具体的时刻,他们站了出来,为这座桥,为桥两岸的百姓,做了些“份内”却又“分外”的事。

工程是浩大的,历时数载,其中艰难,今人已无法尽知。终于完工,百姓感念,不立歌功颂德的丰碑,不建巍峨壮丽的祠堂,只在这人来人往的桥上,立了这小小一座石坊,刻上这朴素的四个字——“民不能忘”。

是怎样的情感,沉淀了这四个字?不是轰轰烈烈的爱戴,也不是涕泪横流的感激。它是一种更深沉、更绵长、更接近本能的记忆。像记住一场救命的甘霖,一餐活命的粥饭。百姓心里有杆秤,称得出哪些是过眼的烟云,哪些是扎进土地里的根须。

这坊,便是那根须露出地面的一小截,提醒着后来者,桥不仅是石头与木头,不仅是风景与奇观,它更是血脉,是生路,是无数人生活的依托。而那些曾奋力护住这血脉的人,他们的名字或许会模糊,但那份功绩,那份心意,被简简单单地铸成“不能忘”三个字,反而比任何华丽的谀辞都更有力,更永恒。

它静立在这里,仿佛桥的心跳,沉着,有力,让一切浮华的感叹都失了颜色。

离了石坊,心境有些不同了。再看过“汇海”“安澜” 的祈愿,“冰壶”“青蔼” 的诗意,“紫霞”“摘星” 的玄想,便觉得那不仅是文人的雅趣,底下更垫着一层扎实的、关于生存的温热。

---

目光被路边几块粗粝的巨石吸引。它们沉默地卧在那里,与周遭雕琢过的亭阁石栏格格不入。

石上深刻着字:“一号古石梁”、“三号古石梁”……旁边还有小小的碑记,说明着“广济桥古石梁”的来历。

我蹲下身,细细看去。石面是黛黑与赭红交错的,布满蜂窝般的孔洞,那是千百年来江水裹挟着沙石,日夜不息啃噬出的痕迹。边缘早已没了棱角,圆钝钝的,像被时间的手掌反复摩挲过的卵石,只是这“卵石”重逾万钧。指尖拂过那些孔洞,冰凉,粗粝,仿佛能触到无数个日夜的湍急与平静。

它们曾是这桥的筋骨,真正承托过历史重量的部分。如今,它们退役了,像功成身退的老兵,静静地躺在后来铺设的平整桥面旁,成为桥的历史本身最直白的注脚。

据载,这些石梁最重者达五六十吨,在没有任何现代机械的古代,工匠们利用韩江的潮汐,独创“浮运架梁”之法,待涨潮时将石梁浮运至桥墩间,潮落时便稳稳落下。这近乎于道的自然智慧,比任何神话都更令人惊叹。

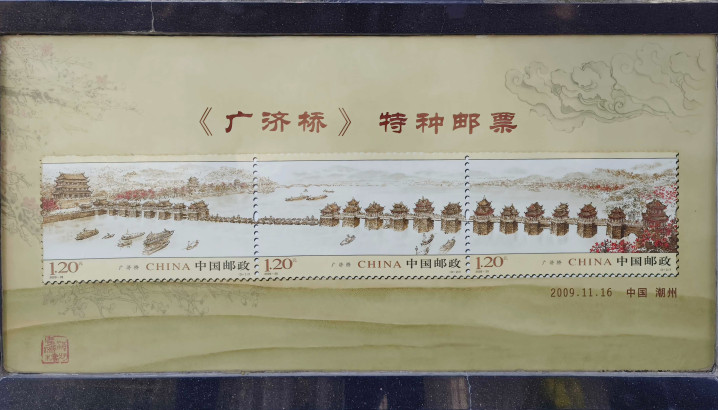

与这原始沧桑的巨石相映成趣的,是不远处玻璃展柜里,那几张方寸大小的“纸”——特种邮票。

2009年的《广济桥》,2021年的“建桥850周年”,还有那张“中伊建交50周年”……方寸之间,亭台楼阁,梭船浮桥,被精细的雕刻与绚烂的色彩浓缩,成为一种国家的名片,一种文明的象征,一种友谊的纽带。

古石梁沉默地诉说“我从何处来”,这些鲜亮的邮票则轻盈地展示“我向何处去”。

一座桥的生命,就这样从坚硬的物质实体,延伸到了柔软的文化意象与政治语言中,完成了它从实用到审美,再到象征的层层蜕变。

这蜕变的核心,或者说,这桥上最奇特的“生灵”,该是那只锉牛了。它蹲在西侧的桥墩上,模样算不得精美,甚至有些憨拙。铁铸的身躯在岁月里生了厚厚的、斑驳的锈,呈一种沉郁的暗红色,仿佛凝固的血与火。

传说里,它的同伴早已在道光二十二年(1842年)的洪水中“溜”走,不知沉在哪一片江底泥沙之下,空余一句“两只锉牛一只溜”的民谣,在潮州人口中带着调侃与惋惜流传。它独自留在这里,低着头,弯着角,沉默地对着永恒的江水。

我起初不解,何以用牛来镇水?牛是温厚驯良的耕地家畜,与蛟龙猛兽的洪水似乎不相匹配。可看着它那浑圆坚实的体格,那低首用力的姿态,我忽然明白了。镇水,或许并非要张牙舞爪的威慑,而恰恰需要这种沉默的、坚韧的、扎根般的“犟劲”。牛,正是土地与农耕的象征,是稳定与生产的代表。

铸一只铁牛置于桥上,是将人对安居乐业的全部渴望,寄托于这最踏实、最富韧性的形象之中。它不是去“战胜”那狂暴的自然力,而是以其自身的“存在”,以其所代表的那个勤恳、稳固的世界,去“安抚”或“对峙”那无常的江河。这是一种多么朴素又多么深邃的智慧。

风吹过牛角,发出呜呜的轻响,像一声亘古的叹息。它镇守的,与其说是江水,不如说是江边世代生息的人心里,那份对“安稳”的祈求。

---

不觉间,日头已偏西。光线变得柔和,金黄里掺了绯红,给整座桥镀上一层温暖的、怀旧的色泽。我踏上东岸的桥头,算是走完了全程。回头望去,来时路浸在斜阳里,亭阁的影子被拉得长长的,投在斑驳的桥面上。游人渐稀,江风带来了凉意。

这一趟走过,广济桥于我,不再只是一处“古迹”或“景点”。它是一个活生生的复合体。是石头与木头的精巧构架,是诗赋与题名的风雅层叠,是舟楫随波的生计智慧,是“民不能忘”的功德碑刻,是古石梁的无言沧桑,是邮票上的时代光影,更是那只铁牛沉默的守望。它既是物质的,也是精神的;既是实用的,也是审美的;既承载着沉重的历史记忆,也焕发着活泼的当下生机。

八百五十年,多少行人商旅从此走过,多少悲欢离合在此上演。它曾是为盐运而设的关卡,也曾是“一里长桥一里市”的繁华所在。如今,它静立于此,本身就是一部打开的、关于潮州的地理志与心灵史。

“乾坤浮一线”,这“一线”上,浮着的何尝不是半部潮州百姓的生活史与心灵史?

“阁衔远岭”,衔住的又何止是山岭,更是千百年来人们对跨越天堑、沟通彼岸的永恒渴望,以及对脚下土地、对家国生活那份“日月跳千秋”般执着而绵长的眷恋。难怪民谚有云:“到广不到潮,枉费走一遭;到潮不到桥,白白走一场。” 走过,才算真正抵达。

江风渐起,暮色从韩江两岸合拢来。我最后望了一眼那苍茫水色中的长桥与楼阁,转身步入广济楼幽深的门洞。身后的世界渐渐暗下,而心里的某些东西,却被那桥上的风、那石上的字、那铁牛的身影,擦得亮了一些。

后记:

2023年3月初春闽粤环线自驾游之后月余初稿,2026年1月修改完稿。

盛鹏配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。